良辰美景中秋月,最是欢喜大团圆。人有悲欢离聚,月有阴晴圆缺,唯有书籍常伴左右。家国同庆日,搜狐文化邀你共赏书中情,与月色共团圆。

不管你身在天伦共享的故乡,还是独居孤单陌生的异地,都希望本期书单能给你带来温暖。

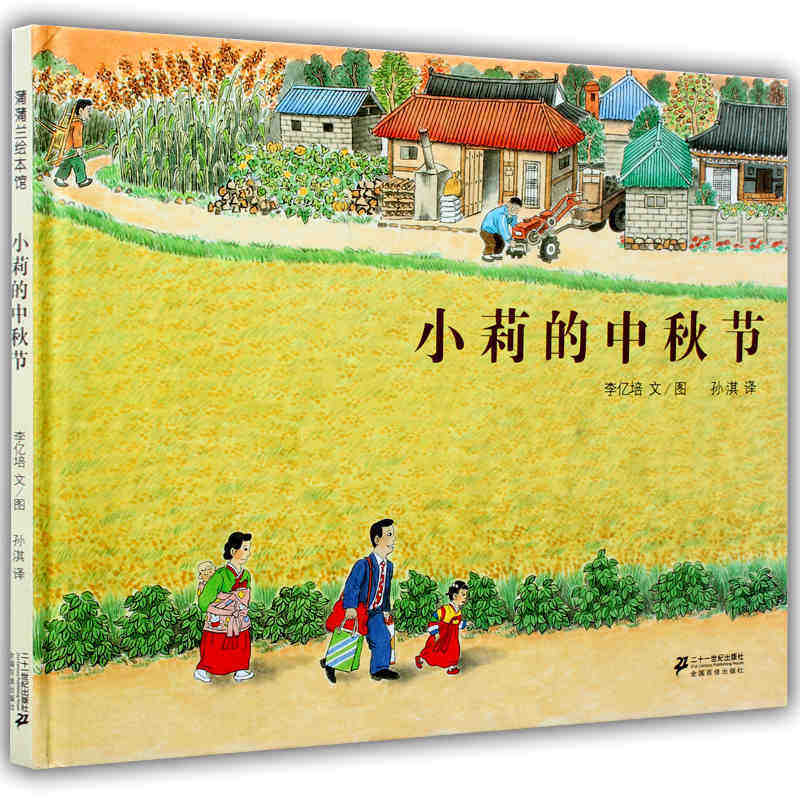

△ 李亿培著、孙淇译,《小莉的中秋节》,二十一世纪出版社,2020年5月

△ 李亿培著、孙淇译,《小莉的中秋节》,二十一世纪出版社,2020年5月

每到中秋节,城市里的大街小巷就会变得空空荡荡,离开故乡、到城市生活的人们,暂时放下手里的工作,纷纷赶回故乡去过节。这本书讲了小莉家过秋夕的故事。通过小莉一家暂时离开繁忙辛苦的日常生活,回到故乡,然后又满怀温暖返城的故事,印证了家人之间暂时疏远了的爱,同时也让人们感受到与邻居分享的快乐。

《小莉的中秋节》是由图画书作家李亿培所创作,传统的服饰、中秋节祭祖与扫墓的习俗、中秋节特有的食品,还有乡村的传统表演与舞蹈,都在书中完整呈现。我们可以跟着小莉的脚步,来一趟不同的民俗之旅,体验特殊的乡土风情。

△ 余光中、梁实秋、林海音等 著,《就这样走到了故乡》,时代华语·江苏凤凰文艺出版社,2018年12月

△ 余光中、梁实秋、林海音等 著,《就这样走到了故乡》,时代华语·江苏凤凰文艺出版社,2018年12月

故乡,就是你走过的路,和曾经爱过的那些人。故乡的人和事,通过文学大师们的文字跃然纸上,不仅是心底的情感烙印,更是属于一个时代的美好缩影。

这是余光中、梁实秋、林海音、柏杨、林文月、琦君等知名作家写给一代人的生命记事,娓娓道出对故乡风土人情的感恩与怀念。他们用文字写下心底思念的家人、日夜回忆的故乡、曾经陪伴的朋友以及逝去岁月里的真挚感情。只要记忆的河流不止息, 人就可以诗意地存在。

△ 杨绛,《我们仨》,生活.读书.新知三联书店,2020年2月

△ 杨绛,《我们仨》,生活.读书.新知三联书店,2020年2月

杨绛以平实感人的文字记录了自1935年伉俪二人赴英国留学,并在牛津喜得爱女,直至1998年钱先生逝世63年间,这个家庭鲜为人知的坎坷历程。他们的足迹跨过半个地球,穿越风云多变的半个世纪:战火、疾病、政治风暴,生离死别……

天上人间,阴阳殊途,却难断挚情。杨绛独伴青灯,用心灵向彼岸的亲人无声地倾诉着。生命的意义不会因为躯体的生灭而有所改变,那安定于无常世事之上的温暖亲情已经把他们仨永远联结在一起,家的意义也在此书中得到极好的阐释。

△ 梁实秋,《雅舍谈吃》,果麦文化·上海文艺出版社,2019年1月

△ 梁实秋,《雅舍谈吃》,果麦文化·上海文艺出版社,2019年1月

中秋之夜,万家灯火,欢声笑语。亲友团团围坐,分享象征吉祥的月饼,吃一顿丰盛的家常菜,一餐一世界,一食一匠心。梁实秋自嘲嘴馋,一生中写下无数谈吃的文章,这些文章带有浓浓的故土情怀,是名家谈吃中的经典作品,曾深刻影响了包括《舌尖上的中国》《风味人间》总导演陈晓卿在内的众多美食家。

偶因怀乡,谈美味以寄兴;聊为快意,过屠门而大嚼。他笔下的吃,不仅仅是舌尖上的味道,雅致恬淡的文字记录了那些温存的岁月,字里行间飘散的是记忆中的味道,还有那份对故乡的思念。

△ 流珠,《宋时明月寄春风:愿得柳七心》,北京联合出版公司,2020年7月

△ 流珠,《宋时明月寄春风:愿得柳七心》,北京联合出版公司,2020年7月

木心说:“中国的文学,是月亮的文学”。遥想北宋盛年、名都东京,人人都爱柳七郎,家家皆诵耆卿词。柳永在《雨霖铃》一词中说:“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。”作为历史上第一个写词专业户,他对于月亮的描写也不计其数。

只有你想不到,没有古代诗人们做不到。陈尧佐、范仲淹等呼风唤雨的政坛大佬写起小词来却能曲尽婉妙。本书还会讲到一位与梅花情定终身的西湖隐士林逋。而压场出现的,则是韶华高绝,被誉为“云破月来花弄影尚书”的张子野。

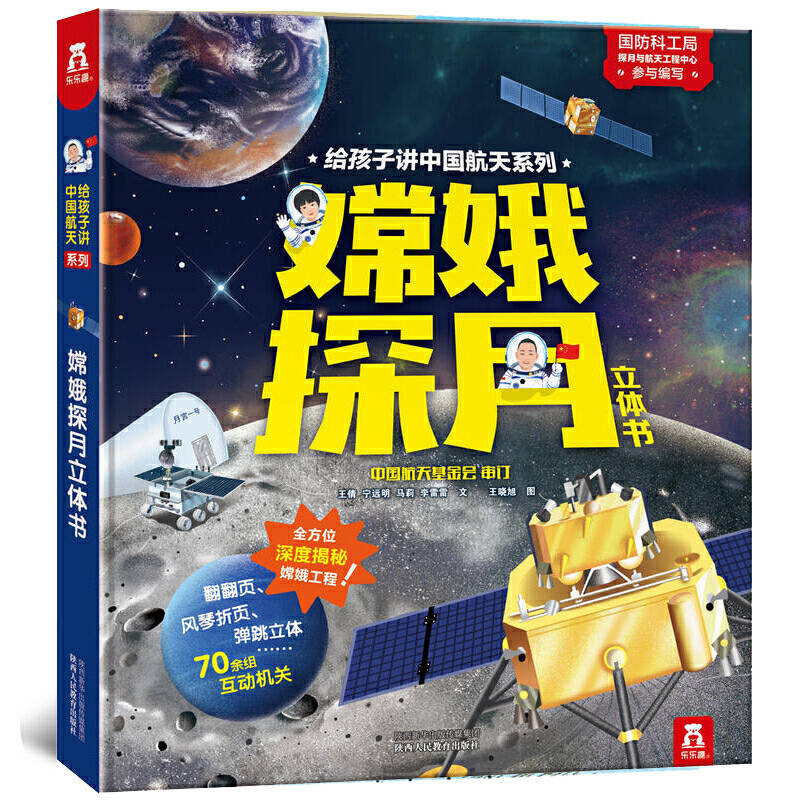

△ 王晓旭,《嫦娥探月》,陕西人民教育出版社,2020年5月

△ 王晓旭,《嫦娥探月》,陕西人民教育出版社,2020年5月

共享一轮圆月,同望九天星河,中华民族自古以来就流传着嫦娥奔月的美丽神话。除了望月,还要科学探月、感受未知的创造力,从而向中国航天人致敬。

中国的嫦娥工程是人类探月史上的重要篇章,对进一步了解月球做出了重要贡献。本书由国防科工局探月与航天工程中心参与编写,内容专业权威,深度介绍了中国即将开展嫦娥四号、嫦娥五号及火星探测任务。翻翻页、风琴折页、弹跳立体等70多个互动立体,让读者在玩乐中学习宇宙知识和了解中国探月进程。